发布日期:

从158次突泥到零误差贯通

□建设公司 丁森生

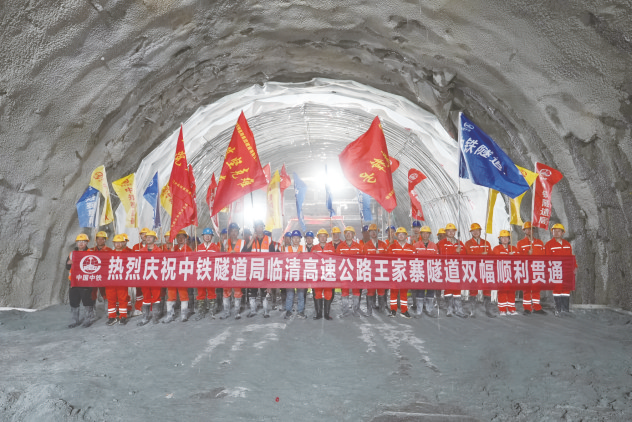

3月28日,历时8年建设的临清高速公路控制性工程——王家寨隧道双线贯通,标志着临清高速公路全线通车进入倒计时,我国西南地区即将再添一条国际陆路大动脉。这座全长8040米、最大埋深1022米的“世界级难题”隧道,因其罕见的第三系富水粉细砂半成岩地质,使我集团的建设者们累计经历了158次突泥涌水地质灾害,最终通过多项国内首创技术实现了隧道的零误差贯通。首战告急 传统工法遭遇“流沙困局”

2022年初,在大家还沉浸在中老铁路通车的喜悦中时,我集团的建设者们来不及掸下身上的尘土,满怀信心挺进王家寨隧道,增援原施工单位,接手隧道进口段最难、最险的1500米正洞和316米竖井施工。该隧道不良地质主要为第三系粉细砂强富水半成岩,含水率高、渗透系数低、饱和度高、水稳性差,开挖扰动后易发生液化现象,导致溃砂、流土、突泥涌水等地质病害,施工难度被业内专家们称为“国内外罕见,世界性难题”。“含水又含砂,犹如在流沙里打洞”,这是建设者们对王家寨隧道施工的形象概括。在“重塑土”特殊的地质条件下,传统的爆破法可能会导致围岩进一步破碎和失稳,而传统的注浆加固方法难以形成较为理想的注浆加固圈层,反而会抬高地下水位,一旦出现薄弱渗漏通道,极易诱发管涌,演变成为突泥涌水灾害。据统计,王家寨隧道开工以来,累计发生突泥涌水地质灾害168次,其中11次造成了地表冒顶塌陷,突涌量累计达20余万立方米,单次最大突涌量更是高达4万立方米,仅灾害处置就用了1600余天。2018年至2021年原单位施工期间,隧道单洞掘进不足千米、日均进尺不足1米,施工建设一度“龟速前行”。如何有效分离围岩中的固态和液态部分,确保围岩的稳定性,成为隧道施工掘进亟待解决的问题。

破局之战 综合治水体系初显成效

“治水、治软、防涌是必须啃下的硬骨头,‘固液分离’是最难突破的技术瓶颈。”项目总工程师冯柴微介绍。进场后,项目团队在充分总结以往施工经验的基础上,创新采用了“地表深井降水+洞内综合排水+超前管棚+周边注浆补强+密排小导管+四台阶五步交错开挖工法+快速应急响应”的总体施工方案。通过地表深井群井+洞内深井综合降排水措施,以“降、排、截”三大法宝降低管涌风险,同时进行超前周边注浆+管棚对掌子面层层加固,尽可能稳定隧道的粉砂流体地质,再采取四台阶五步交错开挖,达到快挖快支快封闭的效果。2022年1月进场以来,项目团队累计挖掘降水井114口,地表抽水达230万立方米,相当于西湖水量的五分之一。依托我集团隧道和地下工程施工“国家队”的资源和专业实力,项目部迅速扭转了王家寨隧道日均进尺不足1米的困难局面,进场后仅用80天就顺利通过坍塌区,打开封闭数月的掌子面,并于2022年9月创造了左右洞分别进尺51米、42米的月掘进最高记录,隧道进口左右洞全年累计掘进732米,安全穿越第一、第二个强富水区。

终极考验 强富水核心区的技术突围

随着掌子面掘进至第三个强富水核心区,地层围岩整体更加富水、沙粒更细,整体呈流塑状,拱部以上泥浆软塑层不利特征凸显,一旦击破加固圈形成溃口,几乎无法控制,泥浆的急速流动流失进一步掏空地层,从而演变成大规模涌水流砂,加固圈失效、地层扰动流动、地表降水井破坏,形成恶性循环,还会导致未贯通段地层被严重拉扯破坏,大面积形成“重塑土”地质情况,水文地质条件变得更为复杂。据统计,2023年以来,隧道累计发生不同规模的涌水流砂达114次,进出口四个掌子面突涌量达12万立方米,施工难度极大。

为了保证隧道安全掘进,建设者们再度升级施工方案,相继采用了隧道顶管排水、超前锁扣管幕、CIS动水抗分散新材料超高压注浆加固、地表大直径群井降水等新技术,极大地改善了掌子面前方的水文地质情况,形成一道严密的棚护结构,降低管涌风险。同时,辅以精准注浆、强喷浆封闭、石笼反压、沙袋码砌、设拦碴墙、应急抽水等应急措施,不断提升快速应急处置能力。

在此期间,经过多方论证并优化方案,项目部还开创性地提出了国内首例公路隧道泥水平衡顶管施工技术,这是隧道施工工法具有里程碑意义的一次重要创新。该技术是将一根巨大的导管顶进未开挖的地层中,通过管体上密集的小孔向地层插入一根根“针管”,刺破地层中的水囊,将水汇聚在导管中引流出来,达到“液固分离”的状态。该方法有效降低了掌子面附近的水压和水力梯度,减少了隧道上方软塑层和水囊对隧道掘进临空面的危害,防止塌方变形、突泥涌水发生。

截至目前,王家寨隧道左右线已先后贯通,临清高速全线通车从“遥遥无期”变为“指日可待”。在这场横跨八载的攻坚战役中,项目部共形成4套创新工法(其中,隧道顶管排水、竖井薄壁中隔墙全智能滑模等两项技术为国内首创)、6项发明专利,还有数篇核心论文在国内重要领域期刊上发表,不仅刷新了复杂地质隧道施工的纪录,更展现了中铁隧道局在隧道及地下工程领域“国家队”的硬核实力。