发布日期:

追寻光明的英雄 地心深处的舞者(下)

(上接1766期第4版)

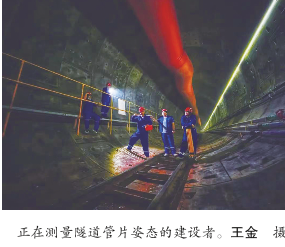

黑暗地心的追光者

“这是我参加工作以来建设的最难的一个地铁车站。”我在新南门车站的实名制通道前拦住了生产经理钟坤武。这位四川省五一劳动奖章获得者此刻双眼布满血丝,夜以继日的操劳让这位本色的劳动者声音已经嘶哑。

我随着老钟进入工地。入眼是硕大的基坑,四周是狭长的过道,长长的吊臂直插云天,身着橘红色工装背心、头戴安全帽的员工有条不紊地忙碌着。

步入工区现场的办公室,我四处打量屋内堆叠的资料,钟坤武指着墙上的施工图打趣道:“你看这个车站像不像航空母舰?”

我想,钟坤武一定是个热情有趣的人。顺着“航空母舰”的端头,他用手指围着图中的黑色小圆柱解释道:“新南门站是5工区四个车站中打桩最多的,而且是一座四层车站,其他三个只有两层或三层。”

看着眼前认真讲解的钟坤武,我突然觉得这幅场景倍感亲切,这不正是读书时在讲台上认真授课的教师吗?

由于事前做足了功课,我问道:“钟经理,8号线四标的川大站与5工区的新南门站,你觉得哪个干起来更难?”

“新南门车站是我参加工作近四十年来干的第一个四层车站,我很自豪,有幸能够参与这两个车站的修建。”钟坤武细致地聊起它们的不同,不由得使我从心底更加钦佩这位老将。

“新南门站最危险的时候,打桩距离周边房屋只有五十厘米,可以想象一下这个画面”,钟坤武的语气严肃了不少,作为成都市区离房屋最近的项目,难度也体现在这里。

新南门站周边有大量的居民楼,很多老房子底下没有桩基础,而是筏板基础,打桩时要面临楼房沉降的风险。“这是很痛苦的一段经历,周边的部分老百姓不理解我们的工作,有些居民不愿意把车站修建在这里,不同意我们打围。”钟坤武说完,叹了一口气。

一次次的谈判和沟通失败并未打消团队的热情,最终经过多次艰难的协商,钟坤武和他的团队顺利完成打围。但代价也是惨痛的,2019年下半年入场,项目直到去年三月才打完最后一根桩。

工期的重要性不言而喻,就在我对项目的进度感到担心时,钟坤武似乎看出了我的疑虑,接着说道:“目前基本可以满足业主的要求,能够做到正常履约。”

地下的威胁同样不可小觑。新南门站最深的一层即负四层需要进行扩挖,其地质主要由泥岩构成,若施工过程中处理不到位,极易发生作业面坍塌、地表沉降等风险。泥岩带来的苦恼还不仅于此,钟坤武形象地介绍道:“泥岩这种地质,你说它水多吧,它就一直滴答滴答,工人作业不搭理它时,它能一天打湿三身衣服,严重影响了正常施工进度。”

钟坤武给工人们买来雨衣,但湿漉漉的环境加上高强度的体力劳动,工人穿着雨衣身上的热量更加难以散出。几十年的隧道施工经历让钟坤武对工人们感同身受,他压低了声音说道:“大家都不容易,我是真的心疼这些兄弟们,我跟苏书记商量了一下,工人们衣服打湿了只管去物资部领!”

聊天接近尾声,钟坤武向我讲述了四年来他最为难忘的一件事。

八零后的四川广元人张平,目前是5工区新南门站的现场领工员。去年五月他父亲查出了肺癌晚期,他请假回家了两天,将父亲送到了医院,但病情不容乐观,待家里的事务安排妥当后,他便赶回了项目部。

“这是一个团队,张平明白他走了以后,后面接手的人工作量将会非常大,仅剩我和另一位同事,那么多的作业面根本跑不过来。”钟坤武感动地说道。

钟坤武和张平的父亲年龄相差不多,他内心是希望张平多陪陪他的父亲,但项目建设又多么需要张平待在施工现场。

春节前,张平找到钟坤武,说他父亲的身体有所好转,申请把父亲带到身边。钟坤武欣然应允,但又有些担心:“路途这么远,你父亲的身体行不行?”

“我咨询过了医生,做好安全保障带着氧气罐是可以的,我父亲就想去都江堰看一看。”

如今新南门站主体结构已经封顶,钟坤武和张平正朝着附属和收尾阶段继续努力,他们的故事也足以证明,即使在这钢铁丛林般的角落里,也埋藏着一部部惊心动魄、感人至深的奋斗画卷。

铁面无私的守护者

现场即战场,工地即阵地。身为13号线5工区项目安全总监的吴保平,从来不会只在办公室里指点江山,一有时间他便到工区现场挑一挑“毛病”。

在去往新南门站的路上,我们聊起近日接连不断的降雨,他说:“成都一到了夏季,汛期和高温便扑向我们,给施工造成诸多不便。但是,越是这样,我们越要严格安全生产措施,有效地保障工程质量与进度……”

在同事的印象里,吴保平是一个“苛刻”的人,只要涉及安全问题,即使是脚手架上一颗螺丝没拧紧,他都会毫不留情面,勒令责任人及时改正,并将现场照片公布在工作月例会的大屏上。为消除安全隐患,保障13号线5工区这一重大民生工程的顺利推进,这位自嘲渺小的汉子,练就了一双火眼金睛和一副“不近人情”的面孔。

东方既白,春夏时节的一场滂沱大雨骤然停止。吴保平的身影照例又出现在5工区繁忙的工地上。他一双犀利的眼睛像探测器一样四处巡视,不肯忽略一点瑕疵。当走到华西坝站的基坑作业处,他的双脚突然停了下来。眼前的一幕让他心口一紧。只见几个工人正在高处绑扎钢筋,脚下本该满铺的操作面,只踩了几根木方,周边应有的护档,也空缺了一大截。

吴保平心里一惊,倒吸了一口凉气:若他们稍有不慎,一脚踏空坠落下来,后果不堪设想啊。他立刻跑过去,责令施工人员停止作业,先把安全防护做到位。工人下来后,他又叫来现场管理人员,斥责道:“现场安全三令五申,你们是怎么做的?工期再紧,安全第一位啊!”虽然有抵触情绪,但对方还是按要求做了。

吴保平转过头,笑了笑说:“每一次做‘恶人’的场景都萦绕在我的脑海。我们肩上好比扛着一座山,唯有全力以赴,就算是做‘恶人’也要做到底。”

不畏酷热的风,又何惧滂沱的雨,春天播下的种子在地底积蓄着爆发的力量,秋天的累累硕果终会结出,吴保平三年前在这里撒下了一颗名为“安全”的小种子,他期待着今年的收获。

勇挑重担的践行者

清晨,驻地被大片灿烂的阳光照耀着。谈到四年来的建设历程,邓青力用“命运多舛”来形容它。13号线5标项目是2019年中标的,2020年团队一边突击8号线的收尾工作,一边精心筹备项目的前期工作。然而,新冠疫情的爆发打破了这一切,工人和部分员工被迫滞留在家乡。对于施工单位来说,最难熬的并不是冬季的寒冷,而是疫情带来的停工停产。时间不等人,作为备受上级单位密切关注的建设项目,在做好防疫工作的前提下落实复工复产成为最迫切的要求。

回忆起这段难忘的经历,项目部综合办公室主任兰建感慨万千。他介绍:“2020年春节后没几天我就返回了项目部,我是第一个回来的,1月底,所有项目负责人提前结束休假,疫情的加重使得我们只能在租住的小区家中办公,线上管理的分散性令每日信息报送都成了一件棘手的工作,口罩更是一只难求。为满足员工正常出行需求,我跑遍了成都市区周边。”

“失去的时间,我们要抢回来!”这是项目团队受高温、限电和疫情影响时喊出的口号。只要目标坚定了,就不怕路途遥远。

“这一吊,我们等待了整整一个春天,太不容易了……”望着吊装落位的盾构机刀盘,区间分部机械总工典军伟动情地说道。

2023年3月30日,在5工区九眼桥站小里程端盾构始发井内,“蓉光号”盾构机这位屡立战功即将再次出征的钢铁勇士,正等待着它掘通隧道的核心利器——盾构机刀盘。

17时,“蓉光号”刀盘在400吨重型履带吊的作用下从地面抬起,经过调整方位后,刀盘准确落在预定位置,与机身完美融合。

盾构吊装,本应再平常不过的施工步骤,这次却让典军伟在焦急、无奈中等待了漫长的93天。原定于2022年12月底就该开展的盾构吊装任务,就因“巴掌大”面积的占地协调问题被迫停工。

汇报、谈判、协调、方案优化……在这期间,项目团队从未停止解决问题的脚步。僵局终于在3月24日被打破。久违的春风拂过九眼桥站工地,吹散了停工的阴云,吊装引擎重新启动。

在作业面积小、管线保护难、运输压力大的情况下,典军伟严密组织,仅用6天时间就完成了一个“211”工程,即:拆1台盾构机、移1台盾构机、下井2台盾构机,刷新了成都轨道交通盾构组装的最快纪录。

“我们就是熊虎之师,我是钢铁战士。”和初次见面时一样,典军伟喜欢用技术和数字为自己的团队代言,但在面对如何形容他们,他给出了这个看似“文绉绉”的回答。

歌德曾说过:“理论是灰色的,生命之树常青。”中铁隧道人对于历史悠久的成都只是籍籍无名的寻常过客,但这一路他们走得从容而踏实,历经四载,初心依旧不改,他们的浪漫,也正来自这胸怀凿山志、汗水筑坦途的岁月,请相信,成都这片土地见证他们来过! (完)