发布日期:

地下640米的创举

□建设公司 王应蒙 高杰雍

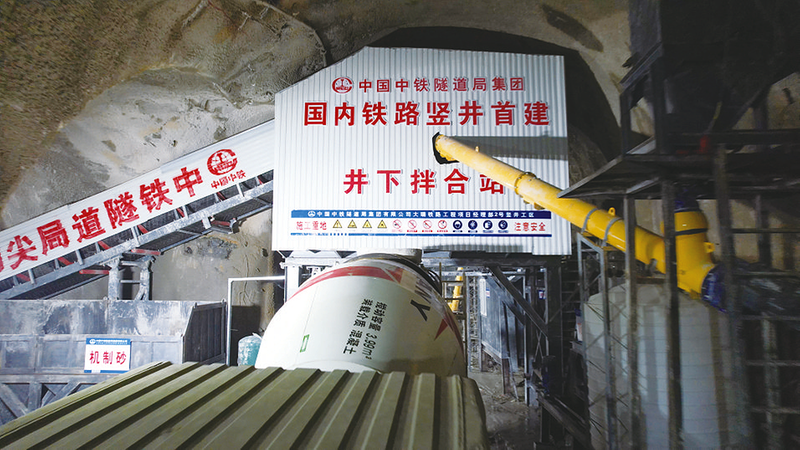

为突破制约工程进度的瓶颈,10月5日,一座颠覆传统思路和空间布局的混凝土拌合站,在640.22米深的大瑞铁路高黎贡山隧道2号竖井下的隧道里建成。这是建设公司大瑞铁路高黎贡山2号竖井项目部“尖刀连”施工团队以技术攻关和方案创新,向世界最难铁路隧道发起的又一次攻坚和挑战,他们将提供隧道施工“粮草”的拌合站建在地心深处,是国内铁路隧道建设史上的一次大胆创举。

一场推进会让思路形成共识

我集团施工的大瑞铁路高黎贡山隧道,是中国第一条穿越横断山脉的特长铁路隧道。隧道地质情况复杂,几乎囊括了隧道施工所有不良地质和重大风险,具有“三高四活跃”的地质特征,建设难度世所罕见。高黎贡山隧道2号竖井深度达640.22米,垂直高度比广州地标建筑“小蛮腰”还高出40米。从井上到地下隧道空间,是一次“靠近地心”的艰难过程。2号竖井项目经理周坤朋介绍,混凝土从井上拌合站通过竖井升降设备运至地下隧道作业面,要经历“平转立、立转平”多次倒运,平均每周转9立方米混凝土就需要1个小时。混凝土周转时间长、运输效率较低,难以保证隧道多个工作面同时施工,尤其在隧道仰拱、二衬浇筑与掌子面喷浆工序同步作业时,混凝土浇筑不能连续作业,容易影响施工进度和质量。

“打造一整套井下混凝土生产线……”8月中旬,集团公司召开大瑞铁路高黎贡山隧道项目推进会,云桂铁路云南公司与集团公司的技术专家,在探讨加速推进隧道建设的思想碰撞中,提出了这一创举——建设一座井下拌合站。井下拌合站建成后,能将混凝土供应效率提高数倍,实现井上与井下混凝土的同步供应,加快高黎贡山隧道的建设进程。

一支尖刀连让方案变成现实

提出想法简单,将想法变成现实却不简单。中铁隧道人秉持着“知难不畏难,越是艰险越向前”的高黎贡山精神,迅速召集软弱围岩隧道钻爆法施工的精英人才,组建“隧道攻坚克难尖刀连”并成立“技术攻关中心”。“尖刀连”团队充分汲取在中老铁路新平隧道、景寨隧道的建设经验,通过反复的技术研讨和现场推进,一步一步将“施工图”变成了“实景画”。井下拌合站修建的关键难题是空间狭小。首先是运输空间小,拌合站由控制、配料、输送、搅拌等多套大型设备组成,即便大卸八块依旧是庞然大物,尺寸和重量超过竖井电梯空间及运输负荷。再者是安装空间小,筒式水泥仓完全无法放置,大型吊装设备也无法下井,不满足传统拌合站建设条件。因此,无论是选址布局还是设备安装,均需要突破常规进行创新设计。

“没有技术就自己研发,没有先例就成为先例。”丁军彦是担负高黎贡山隧道机械化配套供应使命的建设公司机械服务中心经理,他带领研发和安装团队决战地心深处,下定决心一定要建成这座地下拌合站。按照工厂化、集约化、专业化的建设要求,他们提出以卧式替代筒式水泥仓、优化设计运输皮带、采用2级螺旋运输材料等手段,有效控制了设备的占用空间;研发一种专用吊装工具,成功解决了井下设备安装难题;采用新式主机和控制系统,实现拌合站高精度计量;在粉料运输上也采取创新手段,提升原材料运输效率的同时避免环境污染。

从思路到方案,再从方案到实施,不到2个月时间,“尖刀连”团队攻克了一项又一项难关,成功建成了高黎贡山隧道井下拌合站。该拌合站可达到50立方米/时的混凝土生产效率,它将与1300多名建设者一起坚守在640米深的隧道竖井内,为隧道早日贯通,推进云南与东南亚国家间的经贸人文交流作出贡献。